アトリエの思い出

〜父・植田寛治と暮らした二年間〜

私が今のアトリエで父と一緒に暮らしたのは1994年〜96年の2年間だけだ。その前の記憶は現在のものに建て替える前のひと回り小さいアトリエに、小学校2年生まで家族一緒に暮らしていた頃まで遡る。

当時父は長らくフランスでの修行生活を続けていた。残された母はもう少し家族で暮らしやすい形の「住家」を探し、78年に移り住んだ。その家はアトリエから少し離れた街にあり、私は小学校を転校した。

1984年に父が長きに渡るフランスでの修行生活から本帰国したのを機に,

家族は正式に離別し、私は引き続き母方の家で暮らした。

現在のアトリエに建て替えられたのは1987年で、当時私は既に高校3年生になっており、新しい父のアトリエに脚繁く通うこともなかった。

1994年、勤める会社が東京都大田区に移転したのを機に、私は蒲田にあるアトリエの空いてる部屋に下宿させてもらう話を決めた。

玄関を上がってすぐの階段を上ると、2階には壁のプラスターボードが剥き出しの納戸と、小窓の付いた屋根裏の収納部屋が向かい合っている。その奥に1階の広いアトリエを見下ろす形で東西に渡された廊下が続き、途中に約8畳の洋間の入口がある。板張りの壁と床の落ち着いたデザインで、西側の壁一面に扉の付いた広い収納スペースもあり、南と東向きに大きな窓の開いた角部屋で、窓を開ければ風も通る快適な部屋だった。エアコンは備えられていなかったが、冬はアラジンの石油ストーブで暖をとり、夏はレトロな薄緑色の扇風機から風を浴びれば支障なく過ごせた。いずれも父が昔から使っていたものだ。

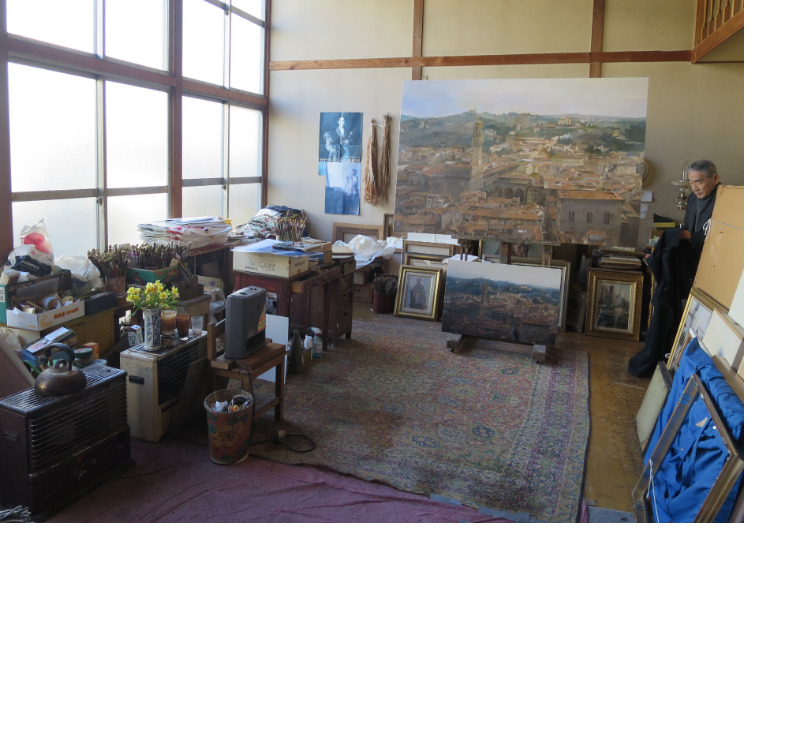

寛治の作品には単に背景としてではなく、アトリエの様子そのものを描いた作品が多数あり、自身がこの空間をこよなく愛していたことが窺える。

一つ屋根の下に一緒に暮らすと言っても、こちらも既に会社員で帰宅は押し並べて夜遅かった。週末には彼女(現在の家内)と会ったり、仲間と波乗りに行ったりの生活で、父と卓を囲んで飯を食う機会は数えるほどだった。

父は自分で食べる分は質素ながら手際よく料理もしていた。フランスでの単身生活時代に自炊の腕も磨かれて来たのだろう。手料理を何度か口にしたが、おかしな味付けのものを出された試しはなかった。

極度の倹約家であるにも関わらず、たまに「安かった」と言って近所の梅屋敷商店街で大量の「もやし」や「椎茸」(何故か足の早い食材ばかり…)を特大ビニール袋に詰めて買って帰って来た。余らせて廃棄するのも気分が悪いので、必要な材料を買い足して、その日の深夜までかけて思いつく限り椎茸を使った献立を作り、数日間に渡って食べ続けたのを憶えている。

時折読めない行動をとる父ではあったが、アトリエで同居している間、私との言い争いはほとんど無かった。父子とは言っても通常のケースとは異なり、互いに依存も干渉もしない何処か遠い親戚の様な関係であった。

偶に自身を反面教師の例えとして、生き方についてアドバイスをくれたりもしたが、残念ながら思い出してここに並べられる様な訓辞は私の中に何ひとつ遺ってはいない。ただ、自分の腕一つで勝負している絵描きという生き様そのものは、憬れと畏敬の念となり私の人生にずっと寄り添ってくれている。

そんな父も一度だけ私に声を荒げたことが有る。

父の拘りが建築の随所に見られるアトリエだが、その中でも特筆すべきは先にも述べたが部屋の南側に架けられた渡り廊下だろう。2階まで吹き抜けで広さ24畳ある大きなアトリエを、南側の壁から俯瞰できる形で、木製の手摺が付けられた全長7m以上に及ぶ廊下が出っ張っている。横方向は内部に鉄骨が走っているものの、縦方向には手摺り側の真ん中を木製の吊束で天井から吊っているだけで、1階部分の廊下の裏底には支柱が無かった。お陰でアトリエは視界的にも物理的にも遮るものが無い広々とした空間として形成されていた。

自分でその様にオーダーしたにも関わらず、父はその渡り廊下が自重に耐え切れず落ちてくるのではないかといつも心配していた。

或る日、私が廊下に読み終えた雑誌の束を紐で結いて置いておくと、1階から父が

「廊下にモノを置かないでくれと言ってるじゃないか!」

と私に呼びかけて来た。雑誌の束くらいで廊下が落ちる訳が無かろう、と父の神経過敏ぶりに呆れながら、少し意地悪く

「だったら平日の昼間にチリ紙交換が来たら出しといてくれないか」

と返すと

「大の男があんな車を追っかけられるか!」

と吐き捨てて、こちらを見ず不機嫌に煙草を吹かしていた。父と暮らした2年間で口喧嘩となったのはこの一件くらいである。

作家仲間の方々の間では、歯に衣着せぬ物言いや時折見せる傍若無人な振舞いで父の人柄に関するきこえは今一つ芳しくなかったと伺っている。しかしながら私との生活においてはどこか遠慮がちで人懐こい印象が強く、軽口は叩いても互いの関係を分断する様な発言は決してしなかった。

渡り廊下の下から撮影。

柱もなく、2階吹き抜けのアトリエは広大な空間となっている。

別載の「アトリエ探訪記」でも取り上げられているが、父はよく自分への戒めの言葉を紙に書き出しては、アトリエの壁に貼っていた。貼り紙に限らず、大切と想ったことは明文化し、いつでも見直せる様に身の回りの紙(ノート、メモ帳、カレンダーの裏、空の封筒、etc.)に書き留めておくのが習性だった。自らが制作に取り組む姿勢をブレさせないための方策なのだろう。

父の遺品を整理している最中に、古い大学ノートにこんな一文を見つけた。

「家族は内心を見ている。お前の内心求めている。その真実というものがお前の生活を成り立たせなくしているのだ、と。

生活の場に居るとは嘘とデタラメの交叉する場所に身を置くということだ。オレにはそれが出来ない。(原文まま)」

いつ頃書かれたものかは不明だが、気持ちが昂っていたのだろうか、上記抜粋以外の部分も読みづらい乱文だった。その文字間から父の「真実(=美)の追求」に人生を捧げる代償に「家族との生活」を手放そうとする悲壮な決意と、そこに至るまでの苦悩が窺える。

洋画家・植田寛治の後期の作品には一見変哲もない住宅街や近所の風景が多く見られる。整然と開発された住宅街に建ち並ぶ品の良い家たちは、自身が成し得なかった「家族との生活」の象徴であり、それらを包括した人々の営みや街の景色は、寛治の視界に映る「嘘とデタラメが交叉する場所」を切り取ったもの、ということになるのだろう。

丹念に描き込まれたそれらの風景画には、自らが身を置きたくないと決別した世界を隅々まで見透す冷徹なまでの観察眼と、その奥に薄く塗り込まれた寛治の孤愁が覗き見える。

本来目を背けたいはずの現実と誠実に向き合うことで、寛治は万象への洞察力を鋭く研ぎ澄ませ、自身の作品へと昇華させ続けたのだ。

「集落」 P100号

2010年主体展出展作品

私の暮らしていた2階の洋間は、現在大量の遺作を収納する所蔵庫と化している。これらの作品はその大半が納戸や屋根裏部屋のスペースに収まり切らず、アトリエの壁に立て掛けられていたものたちだ。

96年に結婚するため私アトリエを出てから長い時間この洋間は空いていたが、父が亡くなるまで作品に埋もれることなく誰かが暮らせる状態で保存されていた。

もしかしたら、成長した孫たちがいつ転がり込んで来ても良い様に、そうしていたのかも知れない─。

(2021年9月)

現在の2階の洋間。

隣の納戸と合わせて約450点の遺作が収蔵されている。